从学生到教师:校友用他们在W&M的经验来教导下一代

从学生和教师的角度来看待威廉和玛丽是什么感觉?在2020年秋季,有50名教师在各个部门,他们也是威廉和玛丽的本科或研究生校友。

三位校友——06届的Daniel Maliniak, 11届的Natoya Haskins博士和93届的M. Brennan Harris——分享了他们作为W&M学生的经历如何影响他们今天的教学。

Dan Maliniak ' 06,政府和公共政策助理教授

Dan Maliniak ' 06,政府和公共政策助理教授

马里尼亚克觉得自己又回到了原点。今年,他成为威廉与玛丽学院教授的旅程开始于许多学生熟悉的情况——一场大流行打断了他的旅行计划。

他本来应该在大一和大二之间的暑假去越南教英语。不幸的是,东南亚爆发的SARS引发了旅行禁令。他回到给他写推荐信的教授那里告诉他们。

他说:“我的经济学教授问我是否有兴趣整个夏天留在W&M做研究。”“我当时想,‘我是大一新生;我真的不知道什么是研究,也不知道我能帮上什么忙,但没关系!’”

他发现自己与经济学教授萨拉·斯塔福德(现在也是系主任)和另一位校友,87届政府教授迈克·蒂尔尼(现在是乔治和玛丽·希尔顿国际关系教授和全球研究所的联合主任)一起工作。他获得了经济学和政府学的双学位,一学期又一学期地继续做研究。

“那个夏天改变了一切。我意识到研究可能带来的所有不可思议的机会,”他说。“站在巨人的肩膀上,我认为这真的很有趣,也很鼓舞人心,可以增加我们对世界的了解。”

随着马利尼亚克毕业的临近,蒂尔尼鼓励他考虑攻读博士学位,或许还能成为一名教授。马利尼亚克继续在加州大学圣地亚哥分校读研究生,然后开始申请教职工作——并找到了他对研究的热爱的起点。

这学期,他和Doug DeBerry共同教授《环境科学与政策导论》,Doug DeBerry是89届硕士,06届博士,也是W&M的校友,现在是客座助理教授。他也教授全球环境治理。这学期他的两门课都是远程同步的,他的学生来自世界各地。

他正在与学生和博士后继续进行各种各样的研究项目,包括研究种族不公正的选区划分,公众对环境科学问题的看法,以及在格鲁吉亚促进民主。

马利尼亚克在W&M大学的经历告诉他,与教授一对一的交流在学生的生活中是多么重要。他是一年级的指导老师,很高兴有机会鼓励学生上他本科时上过的课,有时还会和他学生时代的教授上同样的课。

这也让他明白了让那些GPA没有达到4.0的学生参与研究的重要性。

他说:“我知道威廉玛丽学院的学生素质很高,所以当我开始在这里教书时,我知道我可以直接和他们一起做研究。”“在考试中表现不佳的学生可以在佳博体育或社会科学领域大放异彩。我试图从不同的学科和学习方式中招募学生来参与我的研究,以确保他们有这些机会。”

Natoya Haskins博士,教育学院副教授

在威廉斯堡长大后,哈斯金斯想去离家远一点的地方攻读本科学位。她在詹姆斯麦迪逊大学获得理学学士学位,然后继续在弗吉尼亚联邦大学和弗吉尼亚联合大学获得两个硕士学位。

然而,到了攻读博士学位的时候,她知道自己想回到威廉玛丽学院,因为那里有强大的辅导员教育项目。

“我是班里唯一的黑人学生。在某些方面,这是具有挑战性的,但它也让我建立了一个基础,在我的学科领域的专家和开辟新的领域,”她说。“这是一个很好的机会,能够回家,回馈我的项目和我的社区。”

哈斯金斯的研究重点是辅导员教育中代表性不足的学生和教师的经历。根据她的研究和她自己在佐治亚大学和威廉玛丽大学的教学经历,她一直在寻找支持黑人女学生、博士后和教职员工的方法。例如,今年10月,她正在为全国的黑人博士生发起一个虚拟亲和小组。

“我们还有很多工作要做,以支持我们在研究机构中代表性不足的教员,”她说。“这仍然是我人生旅程和工作的一部分。”

这学期,哈斯金斯教授博士生的高级理论和定性方法课程,以及硕士生的实习课程。她还为博士生教授高级社会公正和多元文化咨询,这是她开设的一门课程,现在是咨询师教育项目的必修课。

她说:“这是我希望自己在读博士时就能拥有的东西之一。”“能够来到这里,增加自己的教育经历,是回来后最有价值的事情之一。”

哈斯金斯还负责社会正义和多样性研究生研究研究员项目,该项目为在社会正义和多样性领域进行研究的研究生提供支持和指导。

哈斯金斯说:“令人遗憾的是,这一特定研究领域往往被边缘化、最小化,有时甚至被认为是一种严格的研究。”“因此,我们为学生提供培训和支持性社区,并引入正在进行这类研究的外部专家来分享他们的观点。”

今年,随着全国关注的焦点集中在全国范围内的种族不平等问题上,哈斯金斯收到了比以往任何时候都多的申请,这些申请来自白人和代表性不足的学生,他们对从事社会正义研究感兴趣。而且,随着疫情将课程和活动转移到网上,她也能够让更多的非传统学生参与进来,包括那些只参加在线课程的学生。

她发现,在网络环境中,她与学生的讨论同样丰富。

“种族问题是我们几乎每个班级都在讨论的问题,”她说。“在这一点上,只是谈论我们周围发生的事情,以及它对我们和我们的客户的影响,感觉很自然。在院系层面,我们也在进行勇敢的对话,这些对话影响到了我们的课堂。”

她还在教职工大会上代表她的同事,她说,在那里,关于多样性和平等的“艰难对话”仍在继续。

她说:“我很高兴看到校长凯瑟琳·罗(Katherine Rowe)在解决教员多样性问题上真的突破了极限,我很高兴看到我们在未来五到十年里会成为什么样的人。”“我们正在成为它,而不仅仅是说说而已。”

布伦南·哈里斯,1993届,1955届健康科学杰出副教授

布伦南·哈里斯,1993届,1955届健康科学杰出副教授

哈里斯开玩笑说,他在堪萨斯州长大,在寒冷的气候中参观了许多大学,威廉玛丽学院是他本科教育最温暖、最好的选择。

在威廉玛丽学院,他发现了自己对人体运动学的热情,与93岁的妻子特里·汉姆莱特·哈里斯(Terri Hamlett Harris)相识并结婚,开始了激励下一代学生的职业生涯。

不过,他的开始并不顺利,因为他没有专心学习物理专业,而是参加了铁人三项的训练。他的导师汉斯·冯·拜尔(Hans von Baeyer)教授鼓励他考虑在当时的体育系上课,然后在大二的时候转到了运动机能学(现在的健康科学)。哈里斯一直没有理睬他,直到大二下学期,他上了约翰·查尔斯教授的运动机能学课。哈里斯被深深吸引住了——以至于他把自己的专业换成了人体运动学,并决定去读这门学科的研究生。

“我的运动机能学本科导师是肯·坎比斯教授,他今年刚刚退休。在我从佳博体育毕业之前,我问他:‘你有一份很棒的工作。我要怎么做才能得到你的工作?哈里斯说:“他告诉我要追求最好的研究和最好的学术,他继续在我前进的每一步上给我建议。”

哈里斯在北卡罗来纳大学教堂山分校获得硕士学位,在德克萨斯大学奥斯汀分校获得博士学位,然后在乔治亚医学院获得血管生物学博士后后,被聘为威廉玛丽学院的教员。

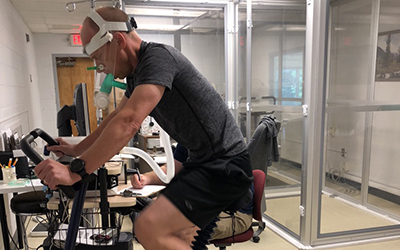

现在,他教运动生理学,这门课是他15年前从最近退休的导师坎比斯(Kambis)那里接手的。

哈里斯说:“因为肯的课程,我觉得我为我的硕士学位做好了充分的准备。“所以我教这门课就像教其他大学的硕士课程一样。当我们的学生走上下一步时,我们为他们感到骄傲。”

他还教授一门名为“马拉松生理学”的大一研讨班,这是COLL课程中的一门写作强化课程。作为一名学生,他参加了这些研讨会的试点项目,他亲眼目睹了这些研讨会如何为学生提供他们在教育中取得成功所需的工具。

“我不喜欢写作;我更喜欢搬家,”他说。“我知道现在威廉玛丽学院有像我这样的学生,所以我想,‘我怎么才能联系到他们?’所以我把我的主题定为马拉松生理学……他们不介意思考和阅读的东西,所以他们想写。”

他的一位大一研讨班教授是现代语言系的乔治·格里尼亚(George Greenia),哈里斯现在通过朝觐研究所(Institute of Pilgrimage Studies)与他一起研究步行朝觐对身体的影响。

Harris还是William & 玛丽分子与心血管生理学佳博体育的首席研究员,并继续与Jack Borgenicht缺氧/高原生理学研究设施的Kambis合作。虽然大流行期间人体受试者研究暂停,但他继续与学生一起进行背景研究、规划和拨款撰写。

随着时间的推移,哈里斯看到他的部门从运动机能学过渡到健康科学,扩大了对营养和公共卫生的关注,并为学生增加了研究机会。他很感激能成为其中的一员。

“我和妻子都很喜欢这里。我们很高兴我们有机会回来,”他说。“W&M代表了研究和教学之间的最佳平衡点。”