在一年一度的筏辩论中,社会科学远离了这个岛

周一晚上,大婴儿彼得·维斯顿穿着一件巨大的连体衣,戴着围兜,拿着超大号的奶瓶,嘟嘟嘟嘟地走向胜利,为自己和社会科学赢得了一张离开荒岛参加威廉玛丽年度筏子辩论的单程票。

让Phi Beta Kappa大厅里只有站立空间的人群高兴的是,心理学副教授留下了人文科学、自然科学和计算科学的代表,以及一个魔鬼的拥护者,他希望他们都继续遇难。

的前提

筏子辩论是威廉与玛丽学院比较古怪的传统之一,在20世纪80年代被搁置了,直到研究生中心、研究生学习与研究艺术与科学办公室和艺术与科学研究生协会在2002年合作恢复了它。

从那以后,每年都有四位威廉玛丽学院的教授代表各个主要学科,在舞台上扮演荒岛上的漂流者。由于一些不幸的事件,人文科学、社会科学和自然科学领域的一位学者被冲上了海岸,与他同行的还有一艘只能容纳一名乘客的木筏。

这就是问题所在。为了决定哪一种学术——从而哪一门学科——应该继续存在下去,三位教授就哪一个领域对人类最重要展开了激烈的辩论。使情况更加复杂的是一个魔鬼的拥护者,他认为如果他们都没有得救,社会会更好。监督辩论的是一名裁判,他对整个过程进行裁判,并最终宣布获胜者。

除了维什顿,还有另外三个人加入了这场在海滩上的学术争吵:自然和计算科学的应用科学副教授兼主席克里斯托弗·德尔·内格罗,人文科学的音乐教授大卫·N.和玛格丽特·c·波顿,以及哲学助理教授克里斯托弗·弗里德曼。艺术与科学研究生院院长Virginia Torczon再次担任评委。

去年,赛德勒中心的联邦礼堂(Commonwealth Auditorium)搬到了PBK礼堂(PBK Hall),这一活动越来越受欢迎。在下午6点30分开始之前,每个座位都坐满了,学生们渴望支持他们的学科。在之前的三次筏子辩论中,自然科学和人文科学都获得了胜利,Vishton用他的蓝色肩膀承载了家里每个社会科学学生的希望和梦想。幸运的是,他做到了。

的参数

在辩论开始之前,托尔森制定了基本规则:每位落难者有七分钟的时间来陈述自己的观点,然后是一轮三分钟的反驳和听众提问。

不知是胆大还是运气不好,德尔·内格罗率先抽射破门。

这位应用科学教授说:“经验观察和对自然世界的理解为我们提供了生存和发展的能力。”“通过生存和发展,我们有时间、空间和资源来建设文化。”

拿着埃菲尔铁塔的模型,回忆起最近一次去巨石阵的旅行,德尔内格罗强调说,这些文化的象征都是工程的产物——如果没有自然科学,他认为,它们和它们所代表的文化都不会存在。

接下来是普雷斯顿,她首先指出,她不会关注“经验主义思维给我们带来的所有不好的事情”。相反,她专注于人文学科的优点。

她说:“我的观点很简单:人文学科——英语、讲故事、艺术、哲学、音乐——绝对是人性的基础。”“社会科学和自然科学来源于人性——我们人类是文化生物。”

作为一名音乐教授,普雷斯顿将自己的学科作为例证。

“音乐是一种不同的理解方式,它绕过理解,直达我们的内心,”她说。“音乐无处不在,它可以从任何地方冒出来。”

就在这时,普雷斯顿被一个学生打断了,他开始唱理查德·罗杰斯的《音乐之声》,这是同名音乐剧的主题。很快,其他人也加入了她的行列,接着又来了更多的人,直到几排学生开始唱歌。

观众对这一事件的转折报以热烈的掌声,因为精心策划和意想不到的插科打诨总是筏辩论的热门话题。但普雷斯顿还没有结束。

“音乐真的是人类的东西;这是人类灵长类独有的。我们都有过听到激动人心的曲调然后跟着鼓掌的经历,”她说,与许多观众和至少一名漂流者一起制作卡祖笛。然后,演奏卡祖的人开始生动地演奏约翰·菲利普·索萨(John Philip Sousa)的《星条旗永不灭》(Stars and Stripes Forever),尽管演奏得有限。果然,观众也跟着鼓掌。

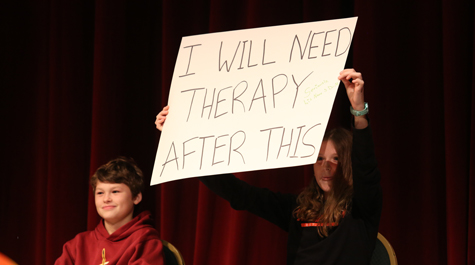

与普雷斯顿的音乐杰作一样迷人,维斯顿抢尽了风头,他摇摇摆摆地走向麦克风,手里拿着毛绒玩具,两侧是他的两个孩子,手里拿着海报板。

“咕咕,嘎嘎,晚上好,”他开始说。“你可能认为你在讲台上看到了一个婴儿。一个大的、多毛的、穿着笨拙的婴儿。我不是孩子,我是未来。”

那时,还不到30秒,观众就被迷住了。然而,他的孩子们却感到羞愧——一个孩子举着一个牌子,上面写着:“这件事之后,我需要治疗。”

“在这里代表的三个学科中,社会科学是迄今为止最年轻的。当然,社会科学对其未来的影响最大。不要把婴儿连同洗澡水一起倒掉,”他敦促道。

然后,Vishton转而破坏其他学科,指出科学在医疗保健方面创造了巨大的进步——前提是你能支付这些费用。艺术也并非毫发无损:

“还有什么能比梵高的画作《星空》或维米尔的肖像画《戴珍珠耳环的女孩》更美丽、更鼓舞人心的呢?”他问道,然后继续说下去,“除了,嗯,一个真正的星空,或者一个戴珍珠耳环的女孩?”

在赞扬了社会科学的优点之后,维斯顿突然结束了他的演讲。

“说到这里,我就结束了。我需要打个盹,我要打嗝了。我似乎还在尿布上留下了碳足迹。”

最后,弗莱曼走上了讲台。

“我今晚真的躲过了一劫——我差点就穿上了围腰和大号连体衣,”他说,然后开始谈生意。“往好了说,这些学科没有价值,往坏了说,它们完全是有害的。”

最初的侧舷比赛完成后,他把目标转向了个人项目。

“社会科学家是科学家,就像佩珀博士是医生一样,”弗雷曼说,然后他质疑2700年的时间是否足够长,足以让人文学科梳理出《伊利亚特》的主题。

最后,他质疑自然科学是否有效地利用了它们的资源。观察到国际空间站花费了1500亿美元,而乐施会计算出200美元足以拯救一个生活在贫困中的儿童。

“这意味着,用空间站的成本,我们可以挽救7亿多贫困儿童的生命,”他计算道。“这几乎是全部了。”

反驳和结果

接着,德尔内格罗给出了反驳,他的论据是自然科学中令人尊敬的、可预见的观点,即没有自然科学,就没有重建社会的技术或基础设施。

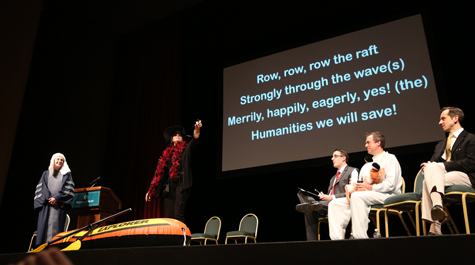

普雷斯顿与她的非正统做法一致,将她的反驳改编成一曲合唱。随着放映机上一首新歌的歌词,她让观众和她一起唱:

划,划,划木筏

强烈地穿过海浪

高兴地,高兴地,急切地是的!()

我们将拯救人文学科。

然而,维什顿却不为所动。

“团体通过一起唱歌而团结在一起,这是社会科学的一个非常有力的结果,”他说,“但我要结束了,因为我早该睡觉了。”

最后,弗里德曼对这些学科进行了最后的抨击,指出内燃机是一项伟大的科学进步,但它导致了人类第二大生存威胁:气候危机。

根据弗里德曼的说法,对人类生存最大的威胁是什么?这就是音乐的产物:贾斯汀·比伯。

托尔森用这句话开始了辩论,让观众提问。

在一场关于地球在太阳红巨星阶段不可避免的热死的讨论之后,一位人文学科的粉丝问道:“德尔·内格罗教授,你能对正在膨胀的太阳做点什么吗?”

德尔·内格罗回答道:“我儿子只有10岁,他的饮食很均衡。”

由于无法超越这一点,辩论进入了最重要的投票阶段,使用官方的筏式辩论声音计来衡量观众对每位竞争者的掌声。在一阵紧张的停顿之后,托尔松宣布维斯顿获胜。

虽然其他学术派别失望地离开了,但所有人都承认,维什顿已经赢得了逃跑的机会。

“我支持人文学科,因为历史大多属于人文学科,”17岁的转学历史专业学生道格拉斯·布雷顿(Douglas Breton)说。他第一次参加筏子辩论。“但我认为今年社会科学绝对当之无愧——我对此没有意见,因为社会科学也包含了历史。”