大兵金妮:40岁的弗吉尼亚·克劳顿·艾伦回忆她在二战“被遗忘的剧院”的经历

下面的故事最初出现在2018年春季号W&M校友杂志- Ed。

当弗吉尼亚“金妮”克劳顿·艾伦40岁登上飞机前往她的第一个海外红十字会任务时,她确信她要去法国。然而,她最终来到了加尔各答。

“他们没有告诉我们要去哪里,但我在大学里主修法语,而且法语说得很流利,所以我只知道我们要去法国,”她回忆道。“当我们起飞时,我告诉我的朋友我们很快就会看到自由女神像。我打了个盹儿,醒来后向窗外望去,我们走错了方向,看到的全是玉米地。很快我们就登上了一艘穿越太平洋的船。”

{{youtube:medium|GKvkh4hXkpY,弗吉尼亚·艾伦自己的故事}}

第二次世界大战期间,作为红十字会驻太平洋战区的工作人员,艾伦经历了许多令人惊讶的经历,这只是其中的第一次。从1944年到1946年,艾伦做了所有的事情:她和不当班的大兵一起工作,在中国、缅甸和印度的剧院担任大兵吉尔广播节目主持人,并在印度各地为想家的大兵表演戏剧。

艾伦的背景中没有任何东西预示着这种冒险。在描述自己的年轻时代时,她讲述了自己作为伊利诺伊州一位大地主的女儿和他的家庭主妇的中上层阶级生活。她讲述了自己的童年,包括43岁的弟弟切特·克劳顿(Chet Claudon)在内的一家人为了躲避伊利诺伊州寒冷的冬天,逃到了佛罗里达州,在那里他们会在海里游泳,在海滩上玩耍。即使是经济大萧条也没有影响他们的乐趣——他们一家不再购买额外的东西,而是寻找更多的免费活动,但艾伦说他们基本上毫发无损。

当考虑上大学的时候,艾伦最初受到一群朋友的影响,选择了佐治亚卫斯理学院(Georgia Wesleyan college)。但艾伦并不太在意这所女子学院的规定。例如,他们会举办舞会并邀请邻近学校的男生,但女生被禁止与男生跳舞。她记得聊天,喝潘趣酒,渴望地凝视着空荡荡的舞池,乐队演奏着他们最喜欢的歌曲。

她母亲的家庭来自弗吉尼亚州,艾伦从小就听着有关田园乡村和威廉斯堡殖民地魅力的故事长大。威廉玛丽学院对女学生有自己的一套政策——他们有宵禁,之后她们就被锁在宿舍里,有一个独立的学生会,女性在校园里不允许在外面吸烟。然而,他们不像乔治亚卫斯理那样严格,所以她认为这将是一个更好的选择。

她母亲的家庭来自弗吉尼亚州,艾伦从小就听着有关田园乡村和威廉斯堡殖民地魅力的故事长大。威廉玛丽学院对女学生有自己的一套政策——他们有宵禁,之后她们就被锁在宿舍里,有一个独立的学生会,女性在校园里不允许在外面吸烟。然而,他们不像乔治亚卫斯理那样严格,所以她认为这将是一个更好的选择。

“在那些日子里,外州学生很难被录取。我确信我被录取是因为我的论文——我发自内心地写的,”她说。“我写了我的家族在弗吉尼亚州的悠久历史,以及我多么渴望成为我的传统的一部分,我认为这种真诚表现出来了。”

她最初在威廉玛丽大学(William & 玛丽)的候补名单上,最终申请被接受,她来到了威廉斯堡,在那里她开始享受她所认为的田园般的大学生活。

“我早就听说过威廉斯堡,我觉得它会很迷人,”她说。“听起来像是香格里拉。”

事实上,她在威廉玛丽学院最珍贵的回忆之一是她遇到了电影传奇人物加里·格兰特,他当时正在威廉斯堡拍摄1940年的电影《弗吉尼亚的霍华德》。艾伦刚做了阑尾切除手术,当时她的男友在电影中担任格兰特的特技替身,带着这位电影明星去看她的病床。

她说:“他很可爱,但没有刮胡子——我想我男朋友刚把他从床上叫起来来看我。”“他告诉我,我的男朋友真的很爱我,我直截了当地告诉他,我们太年轻了,不适合谈恋爱!”

艾伦和格兰特的短暂插曲被打断了,因为护士们密谋把他赶出病房,声称产科病房里的一位新妈妈刚刚给她的新生儿取名为“卡里”。

“我甚至不知道是否有一个婴儿,或者它是否有任何被称为卡里的概念,”她挖苦地说。“但在很长一段时间里,我一直留着加里·格兰特的一个烟头作为纪念品——还有我的阑尾!”

艾伦主修法语和英语,她的计划是去法国教英语——这是当时为数不多的对女性开放的职业之一。虽然她的两个同学后来成为了律师,但当时的预期是,大多数女毕业生在大学毕业后不久就会结婚,成为母亲和家庭主妇。

艾伦则和家人一起去了佛罗里达州的棕榈滩,在一家会计办公室做接待员,每周挣15美元,然后转到位于The Breakers的Ream General Veterans Hospital。当时,它是镇上最豪华的酒店之一。她的头衔是秘书和速记员,但随着第二次世界大战在国内外肆虐,她的真正工作是与从欧洲回来的受伤飞行员交往,其中一些人遭受了难以形容的伤害。

她回忆说:“我学会了和那些处于极端糟糕状态的人相处,从真正毁灭性的伤害中恢复过来,并正常地对待他们。”“一开始真的很糟糕,也很困难,但后来我学得越来越好,他们也很欣赏我。”

在夏天,酒店关闭了,因为它没有空调,而且潮湿的夏季空气被认为对正在康复的退伍军人不太理想。这些退伍军人被送往北方,艾伦随后被转移到佛罗里达州西棕榈滩的莫里森野战陆军空军基地,在那里她在情报办公室找到了一份工作。

在夏天,酒店关闭了,因为它没有空调,而且潮湿的夏季空气被认为对正在康复的退伍军人不太理想。这些退伍军人被送往北方,艾伦随后被转移到佛罗里达州西棕榈滩的莫里森野战陆军空军基地,在那里她在情报办公室找到了一份工作。

在她稳定的男友在行动中牺牲后,艾伦知道她必须做更多的事情来帮助战争。 听说一个朋友加入了红十字会并驻扎在法国,艾伦决定追随她的脚步。

“我只知道我要去法国开救护车,”她回忆道。“所以,当然——我没有!”

艾伦和她的朋友简一起降落在印度,在去卡拉奇的途中在加尔各答停留。虽然艾伦、简和其他红十字会的女同事最近被禁止参加鲍勃·霍普的劳军联合组织(USO)的演出,理由是霍普的笑话对女性来说太下流了,但没有人能保护她们娇嫩的眼睛不受加尔各答恐怖场面的伤害。

“脏得吓人,水里还有垃圾,”她回忆说。“人们在街上排队乞讨,许多人都被感染了

象皮病,一种由寄生虫引起的肿胀疾病。更不用说那些被故意弄瞎眼睛的孩子,这样他们就可以成为乞丐了。到处都是成群的苍蝇。”

在开往印度的船上,艾伦被安排轮流担任船上广播电台的播音员。艾伦一到目的地阿格拉,她就知道自己站在麦克风前并不是偶然;她其实是在试镜成为大兵吉尔。在不同的剧院里有几个大兵吉尔斯,她们的任务是充当武装部队电台的女喉舌。艾伦成为CBI(即中国、缅甸和印度司令部)值得信赖的声音,每周广播5到6天,每晚1小时以上。

作为大兵吉尔,她的职责是传递陆军给她的信息,并尽她所能,揭穿敌人对美国战争状况的所有虚假声明。特别是,她的工作是抵制日本宣传机器的工作,特别是东京广播电台和一群说英语的女广播播音员,美国人统称为“东京玫瑰”。虽然这些日本妇女实际上彼此之间没有任何关系,但她们的集体无线电广播却散布着有关美国船只沉没、美国进攻失败以及不满的大兵逃兵数量创纪录的谣言。艾伦的工作是在军队允许的范围内,尽可能具体地反击这些令人沮丧的说法。

作为大兵吉尔,她的职责是传递陆军给她的信息,并尽她所能,揭穿敌人对美国战争状况的所有虚假声明。特别是,她的工作是抵制日本宣传机器的工作,特别是东京广播电台和一群说英语的女广播播音员,美国人统称为“东京玫瑰”。虽然这些日本妇女实际上彼此之间没有任何关系,但她们的集体无线电广播却散布着有关美国船只沉没、美国进攻失败以及不满的大兵逃兵数量创纪录的谣言。艾伦的工作是在军队允许的范围内,尽可能具体地反击这些令人沮丧的说法。

“我不能让那些男孩相信东京玫瑰说的任何一句话,”她回忆道。“我必须保持乐观,绝不让他们知道任何可能对他们产生负面影响的事情。”

这并不是一份光鲜亮丽的工作,在红十字会工作了一整天之后,艾伦常常不得不在晚上做电台广播。

她回忆说:“这很难——我经常很累,一整天都站着。”“但是大兵们的反应太好了,你会情不自禁地感到得到了回报,渴望再去一次。”

操作麦克风远不是她唯一的职责,但她的其他工作也很模糊。她和另外三名女性在一家名为“修理客栈”的红十字会俱乐部工作,这家俱乐部主要接待为陆军航空运输司令部(Army Air Transport Command)工作的技术人员和机械师,为许多C-46和C-47运输机提供服务,这些运输机在危险的喜马拉雅山上空飞行。虽然来修修客栈的人并不是在前线作战,但所有这些“飞越驼峰”的人的生命都取决于他们的努力,因此工作压力很大,工作时间也很长。艾伦和她的同事们被要求在陆军a.t.c的士兵下班时招待他们。她在Ream退伍军人总医院和红十字会的工作为她承担这一责任做好了充分的准备,但这仍然超出了她的想象力。

{{youtube:medium|qaE_3Wpvjhs,弗吉尼亚·艾伦讲述了她在二战期间在面包机医院工作的经历}}

“我们去了著名的神社,泰姬陵,麻风病人聚居地,任何我们能找到的感兴趣的东西,”她说。“有一次,我们的卡车在麻风病人聚居地前抛锚了,一些大兵纯粹是因为无聊才进去的。当时,我们认为麻风病具有高度传染性,我们非常害怕那些人感染了麻风病。我们让他们保证回来后把衣服烧掉。而且,事实证明,它的传染性并不强!”

她最喜欢的消遣之一是他们会举行的舞蹈。这些女人都被告知要带晚礼服来参加这种场合,艾伦说,她们都穿得破烂不堪。每个人都喜欢跳舞,即使是在闷热的天气和激烈的舞伴竞争中。

她说:“我们有一条规定,除非女人和她现在的舞伴跳至少15步,否则男人不能插队跳舞,任何违反这条规定的人都不能再跳舞了。”“所以大家排了很长的队,都数到15,耐心地轮流上场。”

虽然艾伦和她的同事们不在战争的前线,但仍有许多困难和危险的时刻。营地里到处都是瘟疫,有一只蝎子住在女厕所里。当时有一场小儿麻痹症的流行,由于没有治疗方法和疫苗,整个营地都因恐惧而瘫痪。疾病一直是人们关心的问题。艾伦一度感染了登革热,这是一种由蚊子传播的疾病,会导致发烧、头痛、呕吐和身体疼痛。即使在住院五天之后,她仍在迷迷糊糊地工作,从未告诉任何人她仍然感觉很糟糕。

“我们红十字会的女性总是用一个词——坚定,”她说。“所以我没什么可抱怨的。”

在某些情况下,困难是人为的。有一次,艾伦得知她是一个恶毒谣言的对象,说她与一名已婚军官有染,这个故事有可能危及她在红十字会的职位。艾伦说,这样的谣言很常见,它们确实让人明白,在这段时间里,女性与海外服役的男性有多么不同。

在某些情况下,困难是人为的。有一次,艾伦得知她是一个恶毒谣言的对象,说她与一名已婚军官有染,这个故事有可能危及她在红十字会的职位。艾伦说,这样的谣言很常见,它们确实让人明白,在这段时间里,女性与海外服役的男性有多么不同。

她回忆说:“我决定最好的辟谣方式就是戴上一枚真正属于我朋友的订婚戒指,假装我要嫁给一个中士。”“我是在棕榈滩的一次舞会上认识这个人的,他很有魅力,我和他一直保持通信联系,知道他驻扎在冲绳。我告诉别人他是我的未婚夫,但我没有告诉他我在做这件事!”

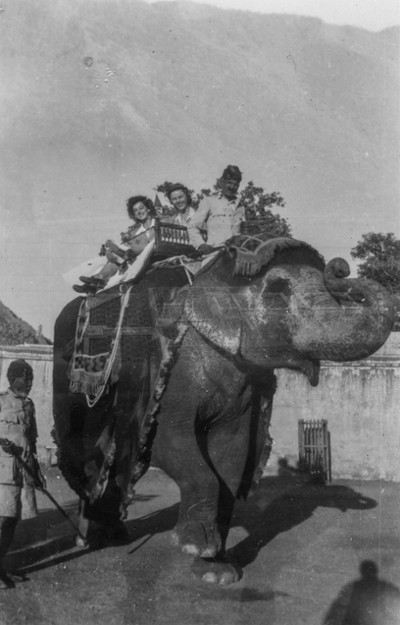

艾伦还回忆起她和她的朋友简作为斋浦尔王公和王公的客人被邀请访问斋浦尔的经历,她回忆起那段经历时充满了深情。

“我不知道我们为什么会被邀请——我们真的没有做过什么值得被邀请的事情,”她说,她仍然对自己能有这种新奇的经历感到惊讶,尤其是在战争时期。

有很多英国人参加,艾伦记得她很长时间以来第一次洗澡。她和简穿上破旧的晚礼服,参加了没完没了的活动,品尝了美国、英国和印度的美味佳肴,还参加了马球比赛,骑上了王公的私人大象。一切结束后,艾伦和她的朋友被迅速送回了阿格拉的红十字会营地,整个事情看起来就像是一场梦。

1945年8月战争在日本结束后,艾伦的广告大自然还在继续。当美国和日本努力敲定一项和平条约,并就占领统治的困难进行谈判时,美国军人在太平洋上徘徊。由于有那么多的美国大兵要回家了,因此确实有必要让这些大兵们开心娱乐,所以演艺界的名人被招募来为仍然驻扎在中国、缅甸和印度的各种部队和人员表演。

1945年8月战争在日本结束后,艾伦的广告大自然还在继续。当美国和日本努力敲定一项和平条约,并就占领统治的困难进行谈判时,美国军人在太平洋上徘徊。由于有那么多的美国大兵要回家了,因此确实有必要让这些大兵们开心娱乐,所以演艺界的名人被招募来为仍然驻扎在中国、缅甸和印度的各种部队和人员表演。

日本投降后不久,艾伦接到了加尔各答红十字会总部的命令,命令她报到参加一次试镜。梅尔文·道格拉斯上校(Col. Melvyn Douglas)在美国最为人所知的身份是获得奥斯卡奖的演员,当时他正在为即将上映的一部戏剧面试该地区所有的女性员工。她确信自己几天后就会回来,所以没有和简说再见,简同意如果她被选中参加演出,就把她的东西寄给她。她有近40年没有再见到简。

令她吃惊的是,艾伦被选中出演两部戏:她在《叫我先生》中扮演一个角色,后来又在道格拉斯创作的诺埃尔·科沃德的戏剧《私生活》中扮演两位女主角之一;她的搭档都是来自纽约的训练有素的舞台剧演员。他们没什么可做的——没有麦克风,布景是用床单做的,买服装的钱也很少,艾伦的服装是用染色的降落伞做的。根据艾伦的说法,这些节目在美国大兵中非常受欢迎,他们并不在乎低劣的制作价值。

“我尝到了当明星的滋味,”艾伦说。“每天我更衣室的格子间里都摆满了鲜花和纸条。我不确定我们是否真的很好,或者他们只是喜欢所有漂亮女孩穿的短裙。”

演员们奉命带着他们的演出巡回演出,他们在印度各地旅行,在那里,他们每到一处都会遇到崇拜他们的大兵,争抢着引起他们的注意。艾伦回忆说,有一次,美国大兵们用营地里的宠物老虎休格来吓唬妇女。当她们都慌忙逃命时,一些事先中了彩票的人来安慰她们,让她们平静下来。第二天,整个表演队正式被介绍给休格,表现得友好多了。

《私人生活》巡演结束后,艾伦被派回加尔各答,为武装部队电台(Armed Forces Radio)表演午夜恐怖节目。当时,印度正处于反对英国殖民者的全面叛乱的边缘,艾伦发现自己正处于冲突的中心。

《私人生活》巡演结束后,艾伦被派回加尔各答,为武装部队电台(Armed Forces Radio)表演午夜恐怖节目。当时,印度正处于反对英国殖民者的全面叛乱的边缘,艾伦发现自己正处于冲突的中心。

“一天晚上,在我住的家里,我闻到了烟味。我向窗外望去,看到手持火把的印度民族主义者入侵我们的街道,那是一个英国社区,他们正在放火烧房子,”她说。“我一直是红十字会的坚定支持者,我拿起电话,祈祷它能起作用,不知怎么的,消息传了过来,我们被军警救了出来,幸运的是我们的房子幸免于难。”

从加尔各答,艾伦被召到中国接受新订单。她开始了一段漫长的旅程,从泰国到菲律宾,最后抵达上海,在那里她被调到上海的最后一个红十字会俱乐部。在政治动荡中,红十字会开始缓慢地将其员工撤离回美国。

1946年底艾伦离开中国时,她又一次染上了一种热带疾病,这次的病因不明,她回家的大部分时间都在睡觉。虽然她很高兴能与美国的家人团聚,但她回忆起刚到旧金山时的感觉相当平淡。

她说:“我想象着一个欢迎回家的乐队和人们挥手。”“相反,我们只是从太平洋‘某处’返航的众多船只中的一艘。”

{{youtube:medium|jc0VnVGT1Wc,弗吉尼亚·艾伦谈论与加里·格兰特的会面}}

艾伦回国后,她与昔日的“未婚夫”j·斯克里布纳·“斯克里布”·艾伦(J. Scribner“Scrib”Allen)重新取得了联系,她曾利用他的存在与印度的淫秽谣言作斗争。在整个战争期间,她和斯克里布断断续续地保持着联系,尽管他一直幸福地没有意识到她一直在宣传自己是他未来的妻子。现在两人都回到了美国,他们开始定期通电话。

艾伦说,当时每个人都急于配对,她有很多追求者在争夺她的手。最终,英俊潇洒的Scrib赢得了她的芳心。两人于1947年3月结婚,定居在马萨诸塞州的匹茨菲尔德,艾伦在伯克郡美国红十字会担任公关总监,之后在家照顾两个孩子杰弗里和帕梅拉。斯克里布作为一名国际电气工程师在通用电气公司步步高升,最终在总统能源咨询委员会任职了四届,全家搬到了全国各地。他们住在马萨诸塞州、新泽西州、华盛顿特区、佛蒙特州、加利福尼亚州、佛罗里达州和明尼苏达州,艾伦今天仍然住在那里。无论他们走到哪里,艾伦都投身于志愿者、公共关系和筹款活动,这些活动涵盖了从美术到体育再到儿童活动的所有可能的兴趣。她也忠实于威廉和玛丽,与许多大学朋友保持联系,珍惜她在那里留下的回忆。即使在毕业78年后的今天,回想起在威廉斯堡的时光,她还是会热泪盈眶。

无论她走到哪里,艾伦都发现人们对她的故事很感兴趣,她的故事讲述了一个女人不希望有这样经历的时代的冒险故事。2007年,艾伦成为退伍军人历史项目的40名退伍军人之一,该项目由美国国会图书馆的美国民俗中心创建。直到那时,艾伦才意识到她被认为是一名老兵。在她99岁生日的前夕,艾伦仍然非常活跃,她是一名热情的游泳运动员,继续接受采访并介绍她在第二次世界大战期间的经历。

无论她走到哪里,艾伦都发现人们对她的故事很感兴趣,她的故事讲述了一个女人不希望有这样经历的时代的冒险故事。2007年,艾伦成为退伍军人历史项目的40名退伍军人之一,该项目由美国国会图书馆的美国民俗中心创建。直到那时,艾伦才意识到她被认为是一名老兵。在她99岁生日的前夕,艾伦仍然非常活跃,她是一名热情的游泳运动员,继续接受采访并介绍她在第二次世界大战期间的经历。

她和斯克里布结婚50年了——1997年,在他们金婚纪念日之后不久,斯克里布去世了。虽然他已经离开21年了,但她仍然在床边放着她的士兵的照片,他穿着他的制服,永远不朽。