黛娜·亨利的菲律宾之旅:教,但要学

对戴娜·亨利(Daina Henry)来说,这是去年夏天在菲律宾发生的事情。

亨利是威廉玛丽学院的特别项目主任,向机构分析与有效性办公室和招生办公室报告 制度研究。有一次,当她被要求描述一下机构研究人员的工作时,她向母亲解释说,她“以计算为生”。这包括学生、教师、书籍、建筑、工资、经济援助等等。分析信息的目的是帮助教务长和校长做出明智的决定。

“我们负责管理信息、认证和评估,”她解释说。

亨利开玩笑说,她在威廉玛丽工作太久了,以至于她的同事发誓她认识托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)。她还在美国机构研究协会(Association for Institutional Research)全国董事会担任秘书和对外关系主席。她的职责包括与希望加入AIR的国际机构研究人员团体进行联系,以促进他们的专业发展,并分享知识和技能。

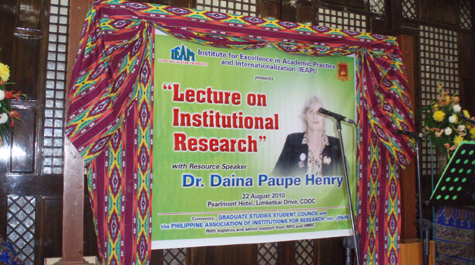

因此,她收到了菲律宾机构研究协会(Philippine Association for Institutional Research)的邀请,在该协会8月份的会议上担任主讲人。菲律宾拥有约9200万人口(2009年),其中240万是高等教育学生(2004-2005年),菲律宾一直在寻求发展更多的国际影响力,部分原因是为教师提供更多的渠道来展示他们的研究。从事研究的教师在国内发表论文的机会有限。

亨利说:“他们需要有人来谈论机构研究,而我们(AIR)非常希望能做一些推广。”“威廉玛丽百货公司正努力变得更加全球化,更加国际化,这进一步鼓励了我。我认为这在许多不同层面上都是一个绝佳的机会。”

可以说,被一些人认为是行业领袖的Henry在菲律宾短暂的时间里与数百人进行了互动,分享了她近30年职业生涯中将机构研究,企业管理和高等教育研究结合在一起的好处。这段经历让亨利建立了许多互利的终身联系,她继续保持合作的活力,让她的新同事参与到威廉玛丽教育学院协调的国际研究教师调查中。

她承认,更有趣的是,她回到美国后“变了一个人,当然从他们那里学到的东西和我留下的一样多”。

她说:“我学到的主要东西之一是,教育是基于文化的。”

以大学教育的资金为例。亨利的研究显示,在240万名大学生中,只有1.7万人获得了联邦政府的经济援助,这一数字包括贷款。

“他们怎么支付?”他们从出生的那一天起就开始存钱。”“美国的模式是,我们要接受高等教育,如果需要的话,我们会贷款来支付学费。他们的观点是,‘不,你从出生的那一天起就开始攒钱了。’兄弟姐妹、叔叔阿姨出钱供兄弟姐妹和亲戚上大学的情况并不少见。”

其次,学生们对自己的学校有着强烈的自豪感。那里的学生看了足够多的美国电视,看到大学生的着装方式让他们感到困惑。

“他们不明白为什么威廉玛丽学院的人会穿弗吉尼亚大学的t恤,”她回忆说。“他们甚至说,‘除了自己学校的标志,没有一个学生敢穿别的。“我并不是说威廉和玛丽夫妇的人也没有那种强烈的自豪感,但我想我们表现出来的方式不同,也许不那么明显。”

亨利的每次研讨会和演讲都以同样的方式开始,演奏菲律宾国歌,演唱主办学校的歌曲,以及由主办会谈的高等教育机构的学生歌手或舞者进行文化表演。

有一天,近30所学校带来了表演者。有人向亨利解释说:“这些人(相当于我们的学者运动员)。”

“他们有体育项目。他们只是不给他们奖学金,”她说。“相反,他们举办全国比赛,鼓励文化歌舞,表演土著舞蹈、现代舞、土著和现代歌曲。菲律宾是一个由7000个岛屿组成的国家,许多岛屿都有自己的舞蹈、方言和歌曲。这是一场激烈的竞争。

“现在,想象一下,告诉任何一位体育主管,他们的奖学金不是给运动员的,而是给舞蹈队和合唱团的。你说的是一种完全不同的思维方式。”

与美国不同的是,许多学校实行开放录取,但择优保留的政策。

亨利说:“你可以从大班开始,然后逐步缩减规模。“传统的路径类似于高中的分组调度。每个人都有一套特定的课程;只有那些不及格的非传统学生才被允许选择他们所选的课程。

“这是完全不同的,但你可以理解。他们是一个新兴国家。他们需要专业人士,需要律师,工程师,医生,护士。

“他们的文化推动着他们的课程。他们需要专业人士。因此,他们的课程结构使得大部分研究生课程只在晚上或周末提供。这使得毕业生可以在攻读学士学位后继续工作。看到他们对教育的理解有多么不同真的很有启发。我想,当我说可以与众不同时,他们感到有点高兴;不要做美国榜样。我们可以帮助他们,但我们不一定是唯一的办法。”

甚至他们处理旅行报销的方式也完全不同。亨利花了很多时间与与会者合影留念。为什么?

她解释说:“为了报销旅费,你必须有一张你和其中一位演讲者的照片,以证明你在那里。”“这是强制性的,也是他们审计程序的一部分。”

亨利说,随着时间的推移,她开始觉得自己更像是一个“管道”,而不是一个讲师。在菲律宾有很多伟大的研究正在进行,但这些研究几乎没有办法向他们所在学校以外的人展示。她被教授们的问题淹没了,他们问她应该去哪里让自己的作品曝光,或者应该联系谁来开始国际合作。

“他们在极其困难的条件下进行研究,”她说。“就像在美国一样,教职员工必须发表文章和展示发现,但他们不知道如何采取下一步行动,也不知道如何获得有限的机会。我也没有,但我在那里,我鼓励他们成为AIR(或其他学术组织)的成员,希望能打开他们建立正确联系的大门。

“我离开菲律宾的时候想,‘让我们让人们说话吧,因为一旦你了解了文化差异,国际合作就没什么错了。’”