一个国际研究项目反映了关于冰岛的喜忧参半的消息

团队在詹姆斯河寻找新发现的分解产物

对于弗吉尼亚人来说,Kepone基本上已经是旧闻了。20世纪70年代,工业排放的这种杀虫剂污染了詹姆斯河60英里的河段,并导致长达10年的禁鱼令,但稀释和掩埋在河床下现在已经大大降低了这种持久性污染物的风险。

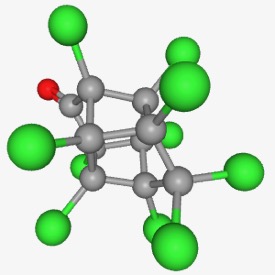

至少在最近法属西印度群岛的一项科学发现之前,情况似乎是这样的。在那里,农民长期使用通用的Kepone化学品十氯酮来对付香蕉象鼻虫。一组法国研究人员发现,十氯酮在环境中存在的时间并不像之前认为的那样长,而是分解成一系列令人眼花缭乱的相关分子。这些包括10-一氢十氯酮;2、4、5、6、7-pentachloro-1H茚;还有四氯胺-7-羧酸。

十氯酮意想不到的易变性的发现,加上共同的环境污染历史,现在已经在威廉玛丽的弗吉尼亚海洋科学研究所、巴黎萨克雷大学以及法国和法属西印度群岛的其他大学和机构之间建立了研究伙伴关系。自20世纪70年代末以来,VIMS的科学家一直在监测詹姆斯河鱼类体内的丙酮浓度。

弗吉尼亚实地研究的直接目标是调查Kepone新发现的分解产物是否也出现在詹姆斯河沉积物中。如果是这样,研究人员计划寻求资金来研究这些化学物质如何影响河流、野生动物和该地区人口的健康。

弗吉尼亚实地研究的直接目标是调查Kepone新发现的分解产物是否也出现在詹姆斯河沉积物中。如果是这样,研究人员计划寻求资金来研究这些化学物质如何影响河流、野生动物和该地区人口的健康。

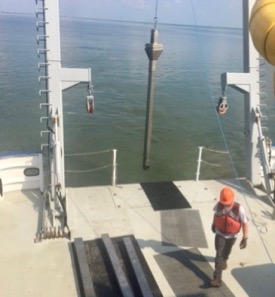

VIMS教授Steve Kuehl最近与法国同事Oriane Della-Negra一起从VIMS的新研究船Virginia上对詹姆斯河沉积物进行了采样,他说:“这是使用国际视角来理解重要生态过程运作的一个很好的例子。詹姆斯河和法属西印度群岛之间巨大的环境差异为研究十氯酮分解过程提供了一个天然的佳博体育。”

研究人员现在正在测定沉积物岩心的年代并对其进行化学分析,这一艰苦的过程将耗时数月。他们一点也不确定会发现什么。

研究人员现在正在测定沉积物岩心的年代并对其进行化学分析,这一艰苦的过程将耗时数月。他们一点也不确定会发现什么。

“我们不知道是否会发现更高或更低的十氯酮浓度,或任何先前发现的分解产物,”德拉-内格拉说。“我们还能找到别的吗?”我们必须考虑很多环境参数,包括流速和沉降率。”

在VIMS负责Kepone监测活动的Mike Unger教授说,十氯酮的分解产物不太可能像Kepone本身那样对弗吉尼亚的生态系统造成威胁。

“就詹姆斯河而言,我怀疑分解产物会 在食物链中积累 和母体化合物一样多,因为它们的极性和亲水性更强,”昂格说。

“就詹姆斯河而言,我怀疑分解产物会 在食物链中积累 和母体化合物一样多,因为它们的极性和亲水性更强,”昂格说。

极性分子——一端带负电荷,另一端带正电荷的分子——倾向于溶解在水中,而非极性、疏水的化合物,如十氯酮,倾向于进入动物组织并进入食物网。

但在法属西印度群岛,情况却大不相同。香蕉种植园占马提尼克岛耕地面积的25%以上,占瓜德罗普岛耕地面积的10%,它们使用十氯酮30多年(1964-1993年),导致土壤、淡水栖息地和沿海地区受到严重和广泛的污染。

“在马提尼克岛,”昂格尔说,“与詹姆斯岛相比,他们暴露在非常高的浓度下。此外,我们所有的接触都是通过水环境,进入河流,然后在鱼类体内积累,而在岛屿上,它们在土壤和植物中浓度很高,整个食物链都被污染了。这是一个不同的、更令人担忧的情况。”

Della-Negra所赞同的。“在瓜德罗普岛的自来水中甚至发现了十氯酮,”她说,“超过90%的瓜德罗普岛和马丁尼尼亚人都受到了污染。”

一个社会生态难题

具有讽刺意味的是,十氯酮最容易在瓜德罗普岛和马提尼克岛上自给自足的农民传统种植的根茎作物中积累,而最不容易在包括香蕉在内的水果中积累,这些水果大多种植在外资种植园,主要出口到海外。

法国国家科学研究中心的社会科学家Malcom Ferdinand关注法属西印度群岛十氯酮污染的社会政治方面。

费迪南德最近在VIMS上谈到了他的工作,他说,这些岛屿的污染“与殖民主义和奴隶制的历史产生了强烈的共鸣”。尤其令人不安的是,十氯酮在法属西印度群岛的使用一直持续到1993年,而在其他地方早已被禁止使用。1975年,在詹姆斯河发生Kepone灾难后不久,美国停止了这种化学品的生产。该化学品于1990年在法国大陆被禁止使用,但其海外领土例外。

法国和法属西印度群岛对十氯酮的管制之间的延迟 岛上男性人口中前列腺癌的发病率很高, 禁止在大范围内耕作和捕鱼 导致了岛上居民的政治动荡,这是什么 在2018年法国总统埃马纽埃尔·马克龙访问期间达到顶峰.

法国和法属西印度群岛对十氯酮的管制之间的延迟 岛上男性人口中前列腺癌的发病率很高, 禁止在大范围内耕作和捕鱼 导致了岛上居民的政治动荡,这是什么 在2018年法国总统埃马纽埃尔·马克龙访问期间达到顶峰.

这场骚乱的好消息是,它促使法国政府重新努力管理和修复污染,包括资助研究,以更好地了解污染在岛屿土壤和水中的运动——德拉-内格拉称之为“污染途径”。这也促使人们加大努力,教育岛上的居民如何尽量减少接触核辐射。

令人不安的消息是,随后发现了十氯酮的许多分解产物,人们对它们对环境和人类健康的潜在威胁缺乏了解。

“我们的研究带来了范式的转变,”德拉-内格拉说。“这表明十氯酮会自然降解到土壤中,其转化产物是一种以前未被怀疑的污染物。”

昂格尔说,这个问题并不是这些化学品或法属西印度群岛独有的。

昂格说:“我们在詹姆斯河的监测工作是由Kepone的具体规定推动的。”“当我们在很久以前开始从事这项业务时,我们使用更一般的方法来寻找未知,我们已经摆脱了这种方法。如果某样东西不在监管机构的黑名单上,我们就找不到。当我们观察环境样本时,它可能含有数十万种未知化合物。”

“我们有所有这些分解产物,但我们对它们的毒性一无所知,”Kuehl说。

“我们现在的目标,”Della-Negra补充说,“是更好地了解降解机制,这样我们就能找到改进它们的方法。我们还必须更多地了解转化产物的毒性、稳定性和生物降解性,以及它们在不同栖息地的浓度。另一个大问题是人类接触的潜在后果。”