DIII-D科学家解决了提高核聚变性能的挑战

由William & 玛丽物理学家领导的DIII-D国家聚变设施团队在物理学理解方面取得了重大进展,这是迈向实用聚变能的关键一步。

这项研究发表在《核聚变》杂志的一篇文章中,有助于更好地解释三个变量之间的关系——等离子体湍流、电子在等离子体中的传输和核心的电子密度。因为这些因素是核聚变反应的关键因素,这种理解可以显著提高预测核聚变等离子体的性能和效率的能力,这是实现商业核聚变发电厂的必要步骤。

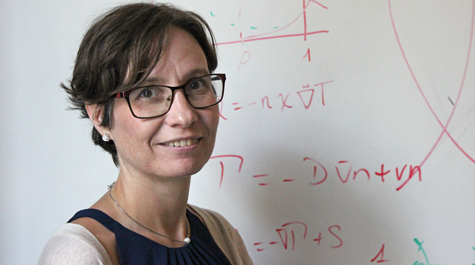

William & 玛丽的Saskia Mordijck是DIII-D多机构研究小组的负责人,他说:“我们已经知道,核心电子密度、电子-离子碰撞和等离子体中的粒子运动之间存在某种关系。”“不幸的是,到目前为止,研究还不能将这种关系与影响电子密度模式的其他成分区分开来。”

威廉与玛丽大学物理系的助理教授Mordijck指出,除了在DIII-D的国际努力之外,W&M还为欧盟的类似实验做出了贡献。

DIII-D是通用原子公司为美国能源部科学办公室运营的国家用户设施,是美国最大的磁聚变研究设施。它拥有来自全球100多个机构的研究人员,其中包括40所大学。该设施的核心是一个托卡马克,它使用强大的电磁铁产生一个甜甜圈形状的磁性容器来限制聚变等离子体。在DIII-D中,等离子体的温度通常比太阳高10倍以上。在如此极高的温度下,氢的同位素可以融合在一起并释放能量。

在托卡马克中,核聚变功率由温度、等离子体密度和约束时间决定。聚变增益,用符号Q表示,是聚变功率与维持反应所需的输入功率的比值,因此是设备效率的关键指标。在Q = 1时,已达到收支平衡点,但由于热损失,直到Q = 5左右才达到自持等离子体。目前的系统已经达到了Q = 1.2的外推值。法国正在建设的ITER实验有望达到Q = 10,但商业核聚变发电厂可能需要达到更高的Q值才能经济。

由于等离子体核心的电子密度是聚变增益的一个关键因素,科学家们正在开发实现更高峰值密度的方法。先前发现的一种有希望的方法是减少电子-离子碰撞,这是等离子体物理学家称之为碰撞的一个参数。然而,先前的研究无法建立密度峰值和碰撞之间的确切关系,也无法将这种影响与等离子体的其他特性分离开来。

DIII-D团队进行了一系列实验,其中只有等离子体对撞性发生了变化,而其他参数保持不变。结果表明,低碰撞作用通过在等离子体内部形成阻挡粒子运动的屏障,提高了电子密度峰值,从而改变了等离子体湍流。先前的研究表明,这种效应可能是由于中性束注入引起的等离子体加热,但实验表明,它与粒子传输和湍流有关。

DIII-D主任大卫·希尔说:“这项工作大大提高了对等离子体核心中电子行为的理解,这是一个对增加聚变增益非常重要的领域。”“这是在未来的商业反应堆中实用聚变能源的又一重要步骤。”

除了William & 玛丽之外,参与者还包括加州大学洛杉矶分校、芬兰VTT技术研究中心、通用原子公司、威斯康辛大学麦迪逊分校和瑞典查尔姆斯理工大学。