较高的珊瑚礁是牡蛎恢复的关键

在切萨皮克湾进行的一项为期五年的牡蛎恢复技术研究表明,在一个广泛的大型保护区网络中,较高的珊瑚礁对于重新建立自给自足的本地牡蛎种群至关重要。

这项研究发表在7月30日的《科学快报》上,由弗吉尼亚海洋科学研究所的研究生大卫·舒尔特、拉斯·伯克和罗姆·利普休斯教授共同完成。他们比较了高出海底10-18英寸的珊瑚礁和仅高出3-5英寸的珊瑚礁上牡蛎的丰度和生长情况。这项研究引起了包括《纽约时报》和《华盛顿邮报》在内的全国媒体的关注。

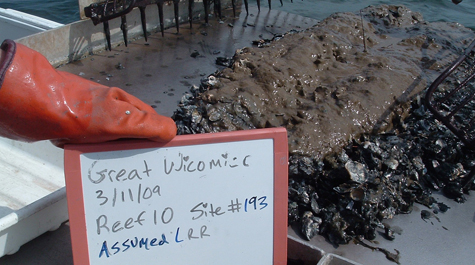

美国陆军工程兵团于2004年在大威科米科河(Great Wicomico River)建造了9个独立的珊瑚礁,覆盖面积超过90英亩。大威科米科河是切萨皮克湾(Chesapeake Bay)的一条小支流,位于拉帕汉诺克河(Rappahannock)和波托马克河(Potomac River)之间,以招募人数比海湾其他地区高得多而闻名。在这些保护区珊瑚礁上捕捞牡蛎是永久禁止的。

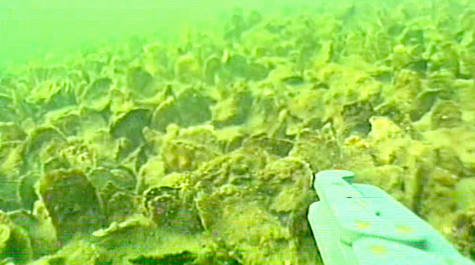

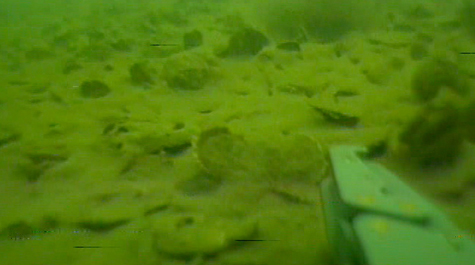

2007年,VIMS团队使用牡蛎专利钳和水下视频进行采样,结果显示,较高的威科米科珊瑚礁的牡蛎数量是较短珊瑚礁的四倍,而且较高珊瑚礁上的牡蛎比靠近底部的牡蛎更大,生长速度更快。所有的牡蛎都是由附近野生牡蛎释放的幼虫长大的。

在修复后的牡蛎礁上,较高的珊瑚礁区域的牡蛎密度是有史以来最高的,每平方米超过1000只牡蛎,而较短的珊瑚礁每平方米只有250只牡蛎。在恢复前的调查中,研究区域每平方米不到2只牡蛎。切萨皮克湾开放的珊瑚礁每平方米通常有2-11只牡蛎。

大威科米科重新建立的种群,研究人员估计有1.845亿只牡蛎,是世界上最大的本地牡蛎种群。恢复后的牡蛎种群分布在86.5英亩的珊瑚礁上,大致相当于马里兰州27万英亩公共牡蛎场的全部牡蛎种群。据作者计算,这一数量是恢复前的57倍;远远超过了切萨皮克湾计划之前未实现的恢复目标,即到2010年将1994年基线增加10倍。

作者说,较高的珊瑚礁是成功的,因为它们将牡蛎暴露在更强的水流中,水流会冲走沉积物,否则这些沉积物会堵塞牡蛎用来觅食的精细过滤器。洋流还提供了稳定的食物流,促进了牡蛎的快速生长,并帮助牡蛎更好地抵御疾病,据说大多数海湾牡蛎在两岁之前就会死亡,尽管越来越多的证据表明,如果提供适当的珊瑚礁结构,牡蛎可以发展出抗病能力。

高质量的珊瑚礁也吸引了更多的牡蛎,增加了它们在很长一段时间内自我维持的机会。

舒尔特说:“在重建的珊瑚礁上增加几英寸的高度,可以为牡蛎的生长、繁殖提供一个‘快速启动’,并开始形成一个自我维持的珊瑚礁群落。”

重要的是,较高的珊瑚礁似乎生长得足够快,超过了化学溶解、其他生物的分解和切萨皮克浑浊的丰富沉积物的掩埋。根据作者的说法,这些力量阻碍了之前在切萨皮克湾和其他地方恢复牡蛎的努力,因为它们阻碍了构成健康牡蛎礁基础的垂直、有凝聚力框架的生长。

他们还将珊瑚礁的持续上升归功于没有捕鱼压力,特别是捕鱼和电力疏浚。除了除去最上层的活牡蛎外,这些方法还破坏了构成珊瑚礁框架的底层壳层。

Lipcius说:“我们的研究结果表明,牡蛎礁以两种不同的状态存在,一种是严重沉积、退化的状态,另一种是垂直增生的、有大量牡蛎的升高的珊瑚礁,这对珊瑚礁的完整性提供了积极的反馈。”

舒尔特说,大威科米科较高的珊瑚礁坚持了下来,更重要的是,它们繁荣了近5年,远远超过了牡蛎礁的典型寿命。“这些‘高浮雕’珊瑚礁正在获得贝壳材料,并以以前在本地牡蛎恢复项目中未记录的速度建立牡蛎密度。”

他补充说,较高的威科米科珊瑚礁的垂直生长和凝聚力表明,它们正在“融合成历史悠久的天然牡蛎礁结构,这是开发前珊瑚礁的典型特征。”

通过收获牡蛎肉和牡蛎壳的开采已经摧毁了世界各地的本地牡蛎种群,包括北美、欧洲和澳大利亚。切萨皮克湾的牡蛎数量目前还不到历史上的1%。

舒尔特补充说:“虽然疾病会杀死大威科米科的一些牡蛎,但最近切萨皮克湾下游保护区珊瑚礁上牡蛎的疾病耐受性的发展预示着这个种群的长期存在及其提供的生态系统利益。”

2009年冬季,研究小组对珊瑚礁进行了初步调查,结果显示,高凸起的珊瑚礁继续发育,每平方米有1000多只牡蛎,其中大多数是成年牡蛎。此外,在整个系统的硬底栖息地,大威科米科河的招募似乎有所增加。因此,这些已有5年历史的珊瑚礁并没有退化,而是正在发展成几个世纪前强健的珊瑚礁。作者认为,这项研究“验证了原生牡蛎物种的生态恢复”,并且“对其他自然和人工珊瑚礁采取类似的方法可能会导致整个北美以及全球其他生态系统的原生牡蛎恢复。”