旧的收藏,新的关联

W&M植物标本馆将超过80,000个标本数字化

首先,植物标本室不是什么。

它既不是花园,也不是长满药草的温室。如果你在威廉和玛丽的植物标本室找到罗勒或柠檬草,它们很可能可以追溯到20世纪40年代。

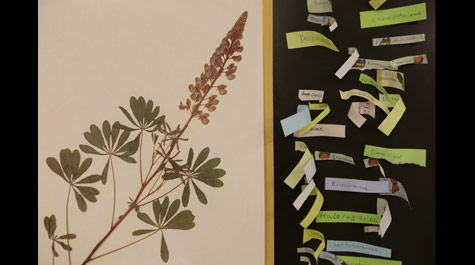

植物标本馆是简单的自然历史收集干燥的植物标本,并详细说明是谁在何时何地发现的。

几个世纪以来,它们一直被植物学家用来提供在不同地理位置发现的物种信息。据W&M植物标本馆网站介绍,它们记录了植物形态的变化,帮助研究人员识别物种并记录其种群的变化。它们越来越多地用于基因植物学家追踪物种随时间和空间的变化。

在当地,W&M的收藏为弗吉尼亚自然遗产保护部门、弗吉尼亚植物数字地图集和大量的弗吉尼亚植物群的工作提供了信息。W&M大学植物标本室于1969年正式成立,重点关注美国东南部和弗吉尼亚州的沿海平原,尽管有些标本比该植物标本室更早,还有一些标本来自W&M大学研究人员漫游的任何地方。

现在的关键问题是,在21世纪及以后,如何利用植物标本馆。所有的自然历史收藏,包括植物标本馆,可能在19世纪达到顶峰,但新的数字收藏和通信正在扩大它们对植物学家和气候科学家的可及性和价值。W&M植物标本馆是将这些藏品数字化的大规模全球努力的一部分,其中一些藏品可以追溯到数百年前。

数字化体现在细节上

第一步是将标本信息从植物标本馆的柜子中取出并联网。W&M植物标本馆馆长贝丝·钱伯斯说,WILLI——W&M植物标本馆的名字——已经把大约81000个标本中的一半以上数字化了。

她说:“所有这些数据都在那里,但研究人员并不容易获得。”“因此,美国国家科学基金会和其他机构采取了重大举措,将植物标本馆和其他自然历史藏品数字化。”

起初,钱伯斯考虑将数据保留在威廉和玛丽的本地,但最终决定加入东南地区收藏专家网络(SERNEC)门户网站,这样研究人员就可以在区域和国家搜索中轻松找到威廉和玛丽的标本。

起初,钱伯斯考虑将数据保留在威廉和玛丽的本地,但最终决定加入东南地区收藏专家网络(SERNEC)门户网站,这样研究人员就可以在区域和国家搜索中轻松找到威廉和玛丽的标本。

数字化工作得到了植物标本馆志愿者莫林·特雷西的大力帮助;John Drummond,学术工程和电子学习经理;以及W&M Unix团队,包括W&M系统工程师Phil Fenstermacher和Unix系统工程师Roger Clark。钱伯斯说,所有这些都有助于简化庞大的上传项目。她认为,WILLI自2000年以来生成的所有记录现在都可以通过SERNEC免费公开,包括植物标本馆获得的新藏品。WILLI最近从一名调查学院森林植物群的学生那里收到了1000多份植物样本,所有这些样本都将很快上传到SERNEC。

钱伯斯说,随着时间的推移,助手和志愿者将对这些“遗留数据”——那些旧的、只有纸张的标本——进行数字化处理。她和斯威姆图书馆还将在秋季学期撰写一份拨款提案,以获得资金,将植物标本的图像数字化。

WILLI在数字化方面也是深思熟虑的。植物标本室不提供某些植物种类的位置信息。该系统提供了一种隐藏信息的方法,但为了绝对安全,WILLI完全省略了这些信息。

“我们对此非常保守,”钱伯斯说。“有些植物并不是官方认定的珍稀或濒危植物——它们没有被列入名单——但我们知道它们是被偷猎的。我们把信息保存在这里;我们甚至都不上传。”

扩大研究能力

钱伯斯已经看到,在网上公开提供标本数据是如何方便研究人员的。她指出,在过去的几天里,她收到了一封来自西海岸的植物学家的电子邮件,这位植物学家计划对Celtis tenuifolia(佐治亚州或侏儒hackberry)进行一次研究之旅,并通过SERNEC找到了WILLI的记录。

在过去,同一个研究人员必须首先知道威廉和玛丽有一个植物标本室,然后打电话、发电子邮件或写信询问威廉是否有标本。

钱伯斯说:“从历史上看,你会参观植物标本室,把所有的标本都拿出来。”“你仍然需要实际的实物标本,但由于我们可以在网上获得数据,所以更容易获得。我想越来越多的人看到了。一位研究人员在网上找到了我们的数据,然后要求提供材料,对一种濒危兰花进行DNA采样,这种兰花现在已经从该州灭绝了。”

即使住在同一栋楼里的人也从数字化数据中受益。生物学教授哈莫尼·达格利什的火灾生态学课程的学生们最近完成了一个课程项目,展示了西部松树如何承受周期性火灾。一名学生在网上发现WILLI有生物学教授Martha Case从西部收集的标本,并借用它们在班上展出。

钱伯斯说:“他们实际上可以看到针有不同的长度和其他适应性。”“拥有真实的标本,与仅仅在图像中看到适应是不同的。”

钱伯斯对数字化项目的未来能力感到特别兴奋。利用GPS技术,植物学家能够非常准确地确定标本的采集地点。这些信息提交给SERNEC,使研究人员能够更好地绘制不同植物物种的分布范围和生态条件。

但是,有些遗留数据不能很好地转换为映射。钱伯斯注意到,一位植物学家在20世纪40年代末收集植物时,因其不精确的位置记录而臭名昭著。

钱伯斯说:“他只会说‘威廉斯堡以东3英里’或‘里士满以南4英里’。”“现在它可以是任何地方——沃尔玛的停车场。我们不知道它在哪里。”

今年夏天,她的一名学生,17岁的艾琳·查普曼(Erin Chapman)获得了5020美元的绿色费用项目资助,开始填补历史记录中的一些空白,特别是研究弗吉尼亚沿海平原的入侵植物物种。查普曼将首先找到入侵物种尚未被绘制但被怀疑存在的地区。然后,她会检查数字和物理的植物标本,看看是否有没有被弗吉尼亚植物数字地图集记录的记录,但会把入侵植物放在当地。如果她没有找到记录,查普曼就会去现场找。

钱伯斯说,数字化植物标本室记录的另一个好处是,它们能够包含或链接到比物理植物标本室标本所能传达的更多的地理、分类或历史信息。她拿出一个植物标本室的标本来说明。几十年来,植物学家们一直在争论,弗吉尼亚最小的Trillium pusillum var. virginianum是否真的是一个品种,或者它是否应该在分类上被简单地归类为Trillium pusillum。

钱伯斯解释说:“它最初被认为是一个品种,然后有人说,不,这个品种不是真的,它只是万亿元。”“然后有人做了一项研究,说,‘哦,是的,这是真的。’”

在20世纪40年代或50年代的某个时候,专门研究植物细胞遗传学的约翰·t·鲍德温(John T. Baldwin Jr.)教授对该品种的染色体进行了研究。“他在这里贴了一张小纸条,上面写着染色体的样子,”钱伯斯指着贴在样本纸左上角的一张纸条说。

“当时,这是一种很好的方法,但在某种程度上,你不能把更多的信息写在纸上;现在你可以有一个完整的DNA序列,你可以直接链接。”