科学家研究他从自己体内取出的寄生虫

12月的一个清晨,乔恩·艾伦决定适可而止。

不管怎样,他已经起床了,刚刚带着他的小儿子去了趟洗手间,回到了床上。艾伦拿着一把5号超细镊子回到浴室,深吸一口气,小心翼翼地从自己的嘴里捞出一条四分之三英寸长的寄生虫。

{{youtube:中等| kKTEMdlV-zQ,}}

艾伦是威廉玛丽大学生物系的助理教授,他一直在经历“断断续续的粗糙区域”,他可以用舌头感觉到。粗糙的区域似乎在他的嘴周围移动,艾伦的专长是无脊椎动物生物学,他怀疑他可能窝藏了一个不受欢迎的无脊椎动物客人。

把虫子从嘴里拿出来后,艾伦做了任何优秀的科学家都会做的事:他把活的、完整的、还在蠕动的虫子插入一个装着自己唾液的罐子里,向佳博体育走去。

艾伦到达威廉玛丽综合科学中心时,天还很黑,他还穿着睡衣。他把蠕虫放在显微镜下。这个标本原来是一种名为贡氏线虫(Gongylonema pulchrum)的线虫,它是一种寄生虫属的成员,这种寄生虫在牲畜身上比在人身上更常见。

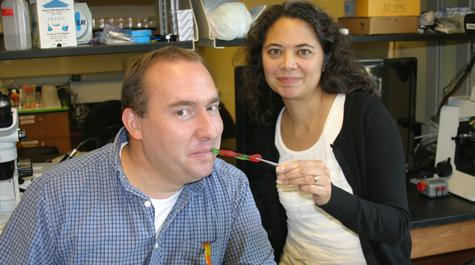

事实上,艾伦是美国已知的第13个感染弓形单胞菌的人,这一差异在“弗吉尼亚州威廉斯堡居民弓形单胞菌感染,通过基因分析验证”中得到了说明,这是一篇由艾伦和东弗吉尼亚医学院Leroy T. Canoles Jr.癌症研究中心微生物学和分子细胞生物学部门的Aurora Esquela-Kerscher共同撰写的论文。他们的论文发表在《美国热带医学与卫生杂志》上。

这篇期刊文章忽略了一个小问题:这种蠕虫的名字叫巴迪。这是艾斯奎拉-科舍的主意。“他是你的朋友,琼恩!”她说。“所以他的名字叫巴迪。”

合作者怀疑,人类感染弓形单胞菌可能比医学文献所反映的要普遍得多。Allen和Esquela-Kerscher正在扩展他们的工作,由William & 玛丽和EVMS授予的10项赠款之一资助,以促进两所机构院系之间的合作。他们想要对整个弓形线虫基因组进行测序,这在任何地方都没有做过。合作者还想“进行一次蠕虫搜索”,寻找巴迪的亲戚感染的其他人类疾病。

艾伦穿着睡衣坐在显微镜前,从形态学上辨认出了巴迪。形态学鉴定是通过检查该物种的独特特征来完成的,就像人们会用田野标记和歌声来区分雀和其他鸟类一样。Esquela-Kerscher通过DNA分析验证了Allen的身份,并将Buddy的DNA片段与数据库进行了比较。这项工作标志着首次通过分子方法确认人类感染巩膜线虫。

Esquela-Kerscher是艾伦的邻居。她的丈夫Oliver Kerscher也是William & 玛丽的生物学家。艾伦想要对他的身份进行基因验证,于是想到了埃斯奎拉-克尔舍,因为她在利用生物体的微小片段进行基因分析方面经验丰富。对于一只弓形线虫来说,没有太多的东西。巴迪看起来就像一根在装满乙醇的罐子底部卷曲的缝纫线。艾伦想确保DNA分析使用尽可能小的样本从微小的线虫。

“有很多人可以做PCR(聚合酶链反应)工作,”艾伦说。“但重要的是,我们要尽可能多地保存这种蠕虫,很少有人像奥罗拉一样熟练。”

Esquela-Kerscher在处理小蠕虫方面经验丰富。在她的EVMS佳博体育里,她经常对秀丽隐杆线虫(C. elegans)进行基因检测,这是一种生活在土壤中的生物,也是癌症研究中常用的动物。她只用一小块巴迪就能得到足够的材料来完成她的工作。

“我不想取它的头或尾巴,因为我们需要它们来进行形态鉴定,”她说。“我只是从中间去掉了一点。”

关于人类感染弓形线虫的报道很少,但是Allen和Esquela-Kerscher想知道这种蠕虫是否更常见——只是很难被发现。艾伦说,他感染这种蠕虫的第一感觉并不是特别令人担忧。

“你知道当你咬下薯片的时候?有时你会在你的上颚捕捉到芯片的锋利边缘?这就是当时的感觉,”他说。

除了在你的口腔中引起粗糙的斑点外,脓疱感染在很大程度上是无症状的。“文献中有一些相关症状的报道,如轻微的恶心等,”艾伦说。“但没有一致的。我没有其他症状。”

艾伦解释说,由于几个原因,基因分析在寄生虫调查中很重要。首先,大多数寄生虫并不是被完整地提取出来的,被弄碎或留下的碎片往往是对形态鉴定最有帮助的部分。

其次,合作者们有一种预感,人类感染弓形线虫病——一种由这些线虫感染的医学术语——可能比任何人意识到的都要普遍,而且经常被误诊。他们在论文中写道:“以前的案例研究报告了弓形红细胞病被误诊为口腔念珠菌病(通常被称为‘鹅口疮’),甚至是精神病。”

当艾伦第一次怀疑线虫已经在他的脸颊上居住时,他去看了医生。他的全科医生把他介绍给一位口腔外科医生。艾伦侥幸逃脱了惩罚;他避免被诊断为精神病或妄想性寄生虫病。然而,口腔外科医生确实不同意艾伦的自我诊断,他说艾伦感觉到蠕虫的区域看起来像“受影响区域的正常变色”。

艾伦在拜访口腔外科医生的第二天做了夜间手术。他叫醒了自己的妻子玛格丽特·皮泽(Margaret Pizer),她是弗吉尼亚海洋基金会(Virginia Sea Grant)的通讯专家。当他给自己做手术时,他需要她在药柜的镜子前拿着手电筒。

Allen和Esquela-Kerscher都表示,很难指责医学界。不仅在美国,而且在世界各地,人类的梅毒都很罕见。Allen和Esquela-Kerscher的蠕虫只代表了已知感染人类的第57种蠕虫。医学文献中为数不多的红细胞病病例包括:患者抱怨症状数月;艾伦说,一名男子在十年的时间里出现了症状。他说,红细胞病的轻微症状构成了从感染到诊断的许多薄弱环节。

“有这么多台阶,”艾伦一边说,一边用手指数着。“你必须有感染。生物体必须迁移到你能注意到的地方。你必须意识到有些事情是不对的。然后你必须去看医生,让医生相信这是不正常的。”

艾伦不确定他在哪里接的巴迪。不过,他有三个假设;每种情况都涉及到昆虫作为蠕虫的中间宿主。

“这些线虫在牛体内繁殖,”艾伦解释说,“牛的排泄物和鸡蛋都在牛的粪便中。然后这些卵被昆虫吃掉。”

他说,弓形线虫可以在昆虫体内发育,但直到进入奶牛或其他哺乳动物宿主体内,这种线虫才能完全成熟。

“所以不知怎么的,我体内有昆虫的部分,”他说。

他的第一个假设,也是艾伦认为最有可能的一个假设是,Gongylonema蛋掉进了他吃的东西里。艾伦承认他喜欢半熟的汉堡,但他不认为巴迪是靠肉来的。艾伦指出,美国食品和药物管理局对各种食品中允许的最大昆虫含量有一长串的规定。他和Esquela-Kerscher研究的一篇论文涉及盒装食品(如谷物,特别是葡萄干)中的昆虫含量。

“我们有小孩,我们吃很多葡萄干当零食,”他耸耸肩。“所以可能是葡萄干。”

第二个假设是井水。2012年,艾伦和他的家人在缅因州的一个农舍里避暑,那里有一口井。今年夏天,他们又回到了这里,艾伦检查了水,发现了足够多的下颌骨碎片和其他虫子碎片,这使这口井成为了贡氏线虫虫卵的潜在来源。

第三种假设是意外摄入:“你知道你会如何走路,说话,突然你意识到你刚刚吞下了一只虫子?他说。“每个人身上都发生过这种事,而你却什么都没想过。”

追查巴迪的根源的一个问题是,他不能说他可能是什么时候染上了这种蠕虫,因为没有任何关于贡氏线虫在人体内成熟速度的可靠信息。

艾伦说:“所以从我吃下它到我注意到它可能只有几周的时间。”“可能是几个月。它可能比这更长。”

艾伦认为,他主持《Gongylonema pulchrum》的日子可能还没有结束。巴迪的孩子很可能在艾伦的身体里长大。Esquela-Kerscher说,如果Allen确实有这样的客人,他们很可能生活在生物学家食道的底部。“它们通常在牲畜身上发现,”她说。

艾伦说,他相信线虫只有在完全成熟并寻求交配时才开始从它们舒适的食道家园迁移。“据我们所知,我现在可以有更多的东西,”艾伦说。

“这太棒了,因为我们需要更多的材料,”Esquela-Kerscher补充道。

有一些抗线虫药物可以清除艾伦体内残留的贡线虫,但他还没有服用。当艾伦被要求解释原因时,合作者们交换了不好意思的笑声。

“那会毁了我们的实验,”他说。